Leggi l’articolo sulla versione digitale della rivista QualEnergia

Nei mesi precedenti il 4 marzo, un numero rilevante di associazioni attive nel settore energetico e ambientale ha sollecitato e ottenuto incontri con rappresentanti di tutte o quasi le liste, con il duplice obiettivo di verificare la loro posizione su temi specifici e di sollecitarli a una maggiore attenzione.

Il contrasto tra questo impegno, che per quantità e qualità non trova riscontro nelle precedenti elezioni politiche e il silenzio sugli stessi temi durante la campagna elettorale di tutti i principali leader non poteva essere più clamoroso.

Da un lato, abbiamo organizzazioni rappresentative delle imprese energetiche o dell’impegno volontario di cittadini che espongono in forme pubbliche e trasparenti le proprie visioni su quanto andrebbe fatto nella XVIII legislatura.

Dall’altro, la mancata attenzione da parte dei vertici politici mostra un’eclatante sottovalutazione delle questioni aperte in campo energetico-ambientale, a partire dalle politiche di contrasto al cambiamento climatico.

Una priorità certo non inferiore ad altre ampiamente dibattute anche per le ricadute sull’assetto economico produttivo, sui livelli occupazionali e sulla stessa organizzazione della società.

Si tratta di una partita che si gioca soprattutto a livello europeo, eppure non è rientrata nemmeno tra le motivazioni addotte da chi si opponeva alle politiche sovraniste. A compensare la disattenzione dei vertici politici non bastano quindi le pur meritorie iniziative di singoli candidati.

«È un argomento che non porta voti», questa la spiegazione che mi è stata data. Sarebbe errato liquidarla come l’ennesima manifestazione dello scollamento tra partiti e cittadini.

Le due forze politiche che hanno aumentato in misura significativa i propri consensi, sommando i loro voti sono riuscite a intercettare le domande di cambiamento di metà dei votanti; però parlando d’altro. Constatazione ancora più inquietante, considerando che l’impronta genetica di una delle due è connotata dall’impegno a favore dello sviluppo sostenibile, manifestato con continuità nel corso della passata legislatura.

Un recente sondaggio dell’Eurobarometro sembra dare ragione a chi afferma che determinati argomenti non portano voti. Il terrorismo è visto come il problema più importante che l’Unione Europea deve affrontare (44%, +12 punti percentuali dall’autunno 2016) mentre l’immigrazione è in seconda posizione (38%). Le restanti problematiche sono chiaramente al di sotto e il loro ordine è cambiato poco dall’autunno 2016.

La situazione economica è considerata come la terza questione più importante (18%), davanti allo stato delle finanze pubbliche degli Stati membri (17%) e alla disoccupazione (15%). Al sesto posto, la criminalità è menzionata da uno su dieci cittadini dell’Ue (10%), raggiungendo un punteggio a due cifre per la prima volta dall’autunno 2010. Solo l’8% del campione è preoccupato dei cambiamenti climatici e soltanto il 6% dell’ambiente.

In Italia, i principali motivi di apprensione sono tuttora la disoccupazione (25%), al secondo posto è confermata l’immigrazione (22%) il cambiamento climatico è percepito come una questione “molto seria” (l’81%, rispetto alla media Ue del 74%), ma meno di uno su dieci (7%) lo considera il problema più grave che il mondo si trova ad affrontare.

Tra la prospettiva di esiti disastrosi ma proiettati in un futuro imprecisato, per di più evitabili solo se tutti collaborano, e i problemi nell’immediato a torto o a ragione ritenuti gravi, i secondi si collocano in cima ai pensieri della grande maggioranza dei cittadini.

Piedi per terra

In Cina vige un regime dittatoriale che, a differenza di altri, funziona e sta smentendo un luogo comune che nei decenni della Guerra Fredda è stato innalzato al ruolo di assioma: uno sviluppo economico reale e stabile è garantito soltanto in paesi retti da regimi democratici. Lo conferma il comune sentire. Il 1989 e la protesta di piazza Tienanmen sono lontani anni luce.

Oggi, fra i cinesi è diffuso il convincimento che i governanti di Pechino abbiano adottato le regole giuste per le società del XXI secolo e che il loro sistema politico abbia fatalmente più successo nell’interpretare il futuro rispetto ai sistemi democratici. Ne sono così convinti, che non perdono occasione per comunicare questa certezza agli ospiti stranieri.

A differenza di quanto avveniva per esempio in Unione Sovietica, è quest’adesione a rendere convinta, e non solo di facciata, la partecipazione dei cittadini allo sviluppo del Paese.

Il consenso è in parte dovuto al miglioramento delle condizioni di una parte crescente della popolazione, ma proviene soprattutto da alcune centinaia di milioni di cinesi agiati, una classe sociale coesa, analoga a quella che in Occidente ha garantito la solidità dei regimi politici durante quasi tutta la seconda metà del ‘900. Il livello economico e sociale da loro raggiunto è però incompatibile con la scadente qualità della vita nei grandi centri urbani in cui generalmente risiedono, dove l’inquinamento è intollerabile.

La decisione di mettere l’ambiente al centro della politica del governo ha quindi incontrato un largo consenso nella borghesia cinese, ma anche in tutta la popolazione residente nelle città, rendendo accettabili provvedimenti molto drastici, come il divieto di circolazione dei mezzi più inquinanti.

Anche perché la risposta all’emergenza inquinamento è stata inquadrata in una strategia di ampio respiro, in cui il contrasto al cambiamento climatico è accompagnato da un’aggressiva politica industriale, che ha già dato i suoi frutti: la Cina domina oggi il mercato mondiale del fotovoltaico, è forte in quello eolico, in pochi anni diventerà il driver della mobilità elettrica. La scelta di coinvolgere i cittadini in progetti di radicale trasformazione, puntando sul contributo che possono dare alla soluzione di problemi sentiti come più pressanti, può a maggior ragione essere vincente in Paesi retti da un regime democratico.

Dall’ondata allo tsunami

Quando si fa comunicazione sulle conseguenze del cambiamento climatico, ogni tanto fanno capolino anche riferimenti al suo impatto sul fenomeno migratorio.

Nell’epoca della sovraesposizione informativa, delle fonti diffuse, ciò equivale a illudersi di irrigare un deserto con qualche goccia d’acqua. Rendere viceversa tale impatto uno dei temi centrali della comunicazione sui cambiamenti climatici lo farebbe entrare in risonanza con il problema dell’immigrazione che, secondo l’indagine di Eurostat, occupa il primo posto fra quelli che maggiormente preoccupano gli italiani.

Le massicce migrazioni climatiche – un recentissimo studio della Banca Mondiale “Groundswell” le definisce un’ondata di dimensioni tali da travolgere gli equilibri economici e sociali di vaste aree del mondo – sono state oggetto di molte ricerche. L’ultima “The Lancet Countdown”, uscita sul numero del 10 febbraio 2018 di “The Lancet”, una delle più autorevoli riviste mediche, prevede che il numero di rifugiati climatici potrebbe salire fino a un miliardo entro il 2050.

Se non si interviene per tempo, il solo incremento dei livelli dei mari è destinato a rendere inabitabili le aree a meno di 10 metri sul livello del mare, dove già nel 2000 abitavano 634 milioni di persone, destinate a crescere tra 1 miliardo e 1 miliardo e cento milioni nel 2050.

Una parte verrà assorbita da migrazioni interne, pure traumatiche ma i residenti nelle zone meno sviluppate, fra cui l’Africa, verranno spinti a cercare rifugio in paesi con maggiore potenziale d’accoglienza.

Per l’Africa l’innalzamento del livello del mare rappresenta un effetto del cambiamento climatico tutto sommato marginale rispetto alla crescita dell’emergenza idrica e della desertificazione con le conseguenti ricadute sulla salute.

“The Lancet Countdown” registra un’accresciuta diffusione di malattie come la febbre gialla, la Chikungunya (malattia virale, trasmessa all’uomo da zanzare infette, caratterizzata da febbre e da forti dolori), il virus Zika (trasmesso da un tipo di zanzara ormai presente anche in Italia).

Se il riscaldamento globale non è frenato gli immigrati che già si riversano in Europa attraverso il Mediterraneo, continueranno pertanto a crescere di anno in anno, dall’attuale abbondante milione fino a 10-20 milioni in meno di un ventennio. L’ondata diventerà uno tsunami.

Comunicare il nesso cambiamento climatico/immigrazione in modo efficace e con continuità su tutti i canali disponibili, in particolare sui social, può quindi innalzare, nella classifica delle priorità, la preoccupazione dei cittadini per il clima e, di conseguenza, l’attenzione del mondo politico per un argomento che porterebbe voti.

Poiché la soluzione largamente condivisa per frenare il fenomeno migratorio è la creazione di condizioni di sviluppo nelle aree da cui provengono i migranti, una volta che governo e parlamento saranno stati resi più sensibili ai temi del cambiamento climatico dal maggiore interesse che suscitano nei loro elettori, diverrà più agevole convincerli dei vantaggi derivanti da aiuti finanziari ai paesi africani, indirizzati verso investimenti che contribuiscano a contrastare la crescita della temperatura.

Innanzitutto, essendo quasi sempre investimenti a elevata intensità di capitale, vengono meno facilmente scelti da paesi con ridotte disponibilità finanziarie, che si comportano come le famiglie a basso reddito: preferiscono la soluzione rateale, perché, al momento dell’acquisto si paga meno, anche se alla fine il costo (in questo caso ambientale) risulta maggiore del risparmio iniziale.

In secondo luogo, se non si preoccupano prioritariamente di finanziare investimenti che contribuiscono a contrastare il cambiamento climatico, gli aiuti rischiano di costruire cattedrali in un deserto non metaforico, per effetto della desertificazione dei territori dove sono stati effettuati.

Opportunità occupazionali

Secondo il sondaggio di Eurobarometro, in Italia la disoccupazione continua a occupare il primo posto tra i motivi di apprensione.

Entro fine anno andrà inviato a Bruxelles il Piano integrato per l’energia e il clima, previsto dall’Unione Europea, che dovrà indicare politiche e misure in grado di realizzare i target definiti nella Road Map 2030. Dato che gli stessi obiettivi sono stati assunti come riferimento per la stesura della Sen, i suoi contenuti saranno ovviamente utilizzati per facilitare la stesura della proposta di Piano, anche perché non ci sarà tempo per ricominciare da capo, tenendo altresì conto dell’attuale incertezza politica.

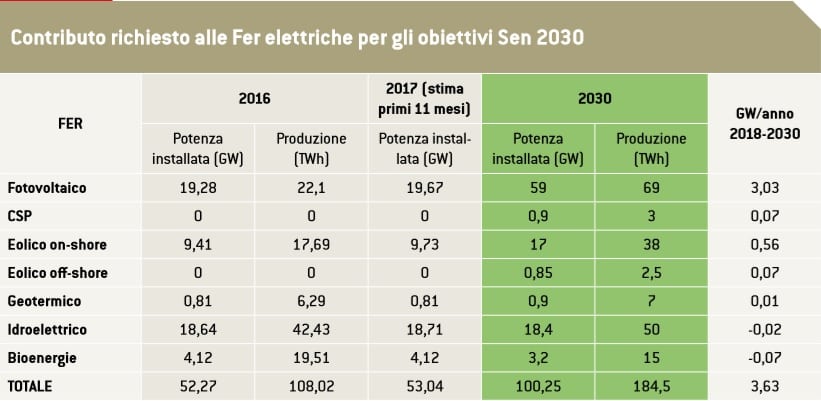

Per esempio, per quanto concerne la produzione elettrica (Tabella di seguito), gli incrementi più significativi rispetto al 2017 riguarderanno il fotovoltaico (+39 GW) e l’eolico (+8 GW). Poiché in Italia si produce la maggior parte della componentistica per gli impianti eolici e, a parte il modulo che attualmente incide per meno del 40% sul costo dell’impianto, la situazione è analoga anche per il fotovoltaico, i 47 GW aggiuntivi offriranno buone prospettive all’economia italiana e alla relativa domanda di lavoro, come conferma uno studio del Gse “La valutazione delle ricadute economiche e occupazionali dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili in Italia”.

Partendo dai risultati di questo studio, è possibile quantificare gli effetti occupazionali derivanti dall’installazione delle fonti rinnovabili richieste dal 2020 al 2030 e utilizzarli come altro tema centrale della comunicazione a tutto campo. Ancora maggiore attenzione va data agli obiettivi indicati dalla Sen nel settore dei trasporti, perché sono destinati a produrre trasformazioni strutturali di enorme portata per l’occupazione.

Innanzi tutto, la Sen postula:

- in ambito urbano, la realizzazione e completamento delle reti metropolitane e tranviarie e, in ambito nazionale, continuo sviluppo della rete ferroviaria Alta Velocità e di quella regionale e integrazione dei nodi logistici con la rete ferroviaria di trasporto merci;

- il potenziamento del trasporto collettivo urbano ed extra-urbano;

- la limitazione della circolazione agli autobus meno efficienti e più inquinanti;

- la promozione della mobilità condivisa basata sui servizi di bike, car e moto sharing a basse o zero emissioni;

- l’integrazione tra i servizi di mobilità sostenibile (ad es. strutture di sosta per i velocipedi o servizi di car e bike sharing in prossimità delle fermate del trasporto pubblico) e parcheggi di interscambio, sia ai confini dell’area urbana, sia nei comuni dell’area metropolitana;

- l’integrazione del trasporto pubblico nei progetti di riqualificazione urbana.

L’insieme di queste misure, se attuato, porterà a ridurre di alcuni milioni il numero di automobili circolanti nel nostro paese che, nel 2030, dai circa 37 milioni attuali dovrebbe quindi scendere sotto i 35 milioni.

Uno studio realizzato da AlixPartners ha calcolato che in Italia il 61% degli utenti del car sharing ha rinviato o evitato l’acquisto di un’auto nuova, in linea con i numeri del resto d’Europa. Inoltre, mentre rispetto al 2015 la quota delle rinnovabili elettriche sui corrispondenti consumi finali nel 2030 dovrebbe aumentare del 64% (55% vs. 33.5%) e quella delle rinnovabili termiche del 56% (30% vs. 19,2%), nei trasporti tale quota dovrebbe più che triplicarsi (20,6% vs. 6,4%).

Il cambiamento è ancora più rilevante sotto il profilo qualitativo: rendere la mobilità più sostenibile comporta la sostituzione crescente dei due prodotti energetici oggi dominanti (benzina e gasolio) con un mix di biometano, biocarburanti e la quota di energia elettrica da rinnovabili che alimenterà l’omonima trazione, con una stima al 2030 di quasi 5 milioni di veicoli tra elettrici e ibridi plug-in.

Mentre la conversione a Gnl (progressivamente reso più green dall’apporto del biometano) per il trasporto pesante su strada (25% dei consumi nel 2030) e per quello marittimo(50%) non è destinata ad avere ricadute apprezzabili sull’occupazione di questi comparti, sarà viceversa rilevante l’impatto produttivo e occupazionale delle trasformazioni nel trasporto leggero, dove il raggiungimento degli obiettivi per il 2030 comporterà il graduale, progressivo rimpiazzo dei veicoli a pura combustione interna.

La domanda di auto diesel in Europa ha già iniziato a declinare. Subito a valle dalle notizie sullo scandalo Volkswagen, in Germania la quota di mercato delle auto diesel incominciò rapidamente a scendere dal 50% del 2015 al 33% d’inizio 2018.

Nel 2017, per la prima volta dal 2009, nell’Europa a 15 le vendite di auto a benzina hanno superato quelle a gasolio, con un calo di queste ultime del 17% rispetto al 2016 (fa eccezione l’Italia).

Come già accade in altri Paesi europei, la sostituzione dei veicoli a combustione interna inizialmente si avvarrà del contributo prevalente delle vetture ibride e di quelle plug-in e, solo in una seconda fase, diverrà predominante il veicolo puramente elettrico.

A rendere meno drastico il cambiamento contribuirà anche la natura del mercato automobilistico in un Paese sviluppato come il nostro, dove la domanda è sostanzialmente di sostituzione.

Per quanto graduale, quale sarà l’impatto occupazionale questa trasformazione? Più rapido sarà il calo della domanda di auto diesel, che a livello europeo ha incominciato a declinare: tendenza che sarà accelerata dai più stringenti limiti alle emissioni, prevedibili nel prossimo decennio, e dalla diffusione di divieti parziali o totali alla loro circolazione in centri urbani.

Nel 2017 sono stati prodotti in Italia 776 mila motori diesel, poco più della metà del totale di quelli per auto; includendo anche l’indotto, secondo una stima elaborata dal “Il Sole 24 Ore”, il tutto vale oltre 5 miliardi di euro. Solo l’esportazione di motori e componenti è pari a quasi 4 miliardi all’anno, voce dove incomincia a farsi sentire il calo della domanda di diesel in Europa, tanto che le industrie coinvolte stanno già programmando la riconversione ad altre produzioni, come mi ha confermato un autorevole esperto del settore.

Ancora più radicale sarà l’effetto del passaggio all’auto puramente elettrica, che comporterà un profondo ripensamento della struttura e delle parti stesse dei veicoli. Da un lato, alcune devono essere riprogettate in termini di funzionalità o composizione: si pensi alla carrozzeria dell’auto, alla cabina (grazie al maggiore spazio ricavabile all’interno del veicolo) o al telaio, che richiede di essere rafforzato per sostenere il peso del motore elettrico e della batteria. Con riferimento al motore, la sostituzione di quello termico con uno elettrico determina la scomparsa di alternatori e gruppi elettrogeni.

Allo stesso tempo, un modello full electric richiede i nuovi componenti dei sistemi elettrochimici di accumulo, del motore elettrico (magneti permanenti, convertitori elettronici di potenza, ecc.) e dei sistemi elettrici (soluzioni di ricarica conduttiva e induttiva, da fare “dialogare” con i punti di ricarica pubblici e privati, che necessitano anch’essi specifiche componenti elettriche ed elettromeccaniche).

Si aprono interessanti opportunità anche sul fronte dei servizi: soluzioni innovative abilitate dalle tecnologie smart (come il Vehicle-toGrid), software di utilizzo e gestione delle auto elettriche (car sharing e ride sharing, management delle flotte), sistemi per la guida autonoma. Infine, un ambito ancora agli albori in Italia, a causa del limitato numero di batterie elettriche esauste, riguarda la loro rigenerazione per uso stazionario (residenziale o industriale) e per l’accumulo elettrico destinato al bilanciamento dei flussi di energia nella rete.

Secondo uno studio di Ambrosetti, nel complesso le imprese che potrebbero essere coinvolte in attività collegate alla mobilità elettrica, in Italia superavano 159.400 unità nel 2014. Sempre secondo Ambrosetti, lungo la filiera allargata della mobilità elettrica, in Italia i comparti considerati coinvolgevano 822.900 persone nel 2014, concentrate per più di due terzi del totale nella manifattura (36%, con circa 293.700 occupati) e nelle attività di manutenzione e aftermarket (34%, con circa 276.200 occupati).

Esiste già un tessuto di imprese in grado di recepire le opportunità che verranno offerte dalla mobilità elettrica, ma in buona parte si tratta di attività produttive e di professionalità diverse da quelle dell’attuale settore automobilistico.

Inoltre, il comparto manifatturiero della filiera è destinato a offrire sbocchi occupazionali più contenuti di quelli odierni: mediamente un’auto a combustione interna ha circa 5 mila componenti, una elettrica circa 100 e, quando sarà competitiva, un quinto della catena del valore verrà comunque assorbito dalla batteria che, senza un’iniziativa analoga all’airbus europeo, finirà per essere in larga misura importata dalla Cina.

Maggiori sono invece le prospettive nel resto della filiera. I 5 milioni di veicoli puramente elettrici e ibridi plug-in, ipotizzati per il 2030 dalla Sen, che rappresentano una stima probabilmente per difetto, porranno quindi non banali problemi di riconversione produttiva e occupazionale. Una ragione sufficiente per chiedere il varo immediato di una politica industriale, per dimensioni e criticità non meno impegnativa di quella adottata per l’Industria 4.0.

Se invece, per compiacere a un signore lautamente remunerato in Italia, ma che le tasse le paga in Svizzera, continua l’anomalia tricolore – come l’ha definita Paolo Lorenzi sul supplemento economico de “il Corriere della Sera” del 26 marzo – e si aspetta l’arrivo dell’emergenza per varare politiche per la mobilità analoghe a quelle del resto d’Europa, le conseguenze economiche e sociali saranno disastrose.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul n. 2/2018 della rivista bimestrale QualEnergia.it